De la sèrie Districte 5è, cap a 1960, Joan Colom Altemir

Ce texte se centre sur l’ensemble d’œuvres le plus connu de Joan Colom (1921-2017), celui qu’il fit dans le Barrio Chino de Barcelone entre 1957 et 1960. Ces photographies sont les plus diffusées car une sélection de celles-ci fut publiée par la maison d’édition Lumen quelques années plus tard, en 1964, dans un livre qui fit partie de la collection «Palabra e Imagen».

En photographie, pour comprendre pourquoi un projet reçoit une forte appréciation – et celui de Colom la mérite vraiment – il s’avère fréquemment nécessaire de le situer dans son époque et de connaître les événements qui s’y déroulèrent. Les choses ont tellement changé au cours du demi-siècle qui s’est écoulé depuis ces années que le danger que nous tombions dans la tentation de projeter certaines caractéristiques de notre époque sur ce moment historique est absolument réel. Sinon, comment pourrions-nous alors comprendre et nous approprier ce que nous ignorons, parce que nous ne l’avons pas vécu, si ce n’est par le biais d’y appliquer ce que nous connaissons ? Mais le faire serait une grande erreur : projeter le présent sur le passé ne sert qu’à nous en éloigner encore plus, et à perdre l’opportunité de comprendre réellement comment il est actuellement encore actif.

Un exemple de ce fait le constitue la technique photographique que Colom employait, qui était différente dans certains aspects de ce qui était alors le plus habituel. Il est indispensable de connaître ces différences entre les manières de Colom et celles du standard de son époque. Mais il est nécessaire de savoir au préalable en quoi se différencie ce standard du nôtre. C’est pourquoi je dédierai quelques lignes à cette question.

Il en arrive de même avec le thème du travail de Colom, qui est la vie quotidienne dans un espace public démantelé par presque deux décennies de franquisme, mais dans une facette bien concrète, la prostitution, un des aspects des relations entre les genres. Je porterai aussi une attention toute particulière à ce thème. Et en ce sens, l’histoire interne expliquant comment ce livre arriva aux librairies, les circonstances de sa publication, ne manquent pas d’intérêt puisque les connaître va bien au-delà du simple ragot dans la mesure où ils complètent le tableau d’époque que je tiens à tracer.

J’aimerais donc apporter l’information nécessaire pour une meilleure compréhension, et par conséquent appréciation, de l’œuvre de Joan Colom. Dans cet objectif je dessinerai les grands traits de ces années du franquisme, et, de plus, j’essaierai de relier sa photographie et celle qui se faisait alors, bien que ce soit sommairement. Je suivrai une procédure qui, à mon avis, tient convenablement compte des images concrètes, du visible, tout en essayant de s’approprier les lignes de force sous-jacentes, et qui consistera à aller du particulier au général, du détail à l’ensemble, et inversement.

I.

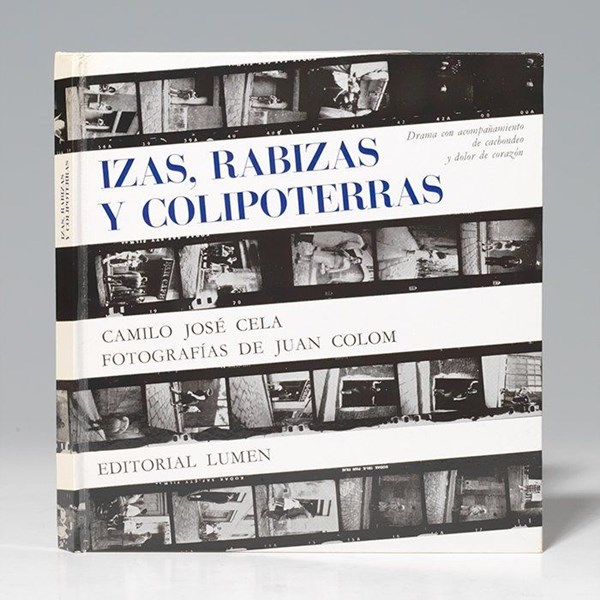

Commençons donc par le plus évident et physique, par le livre de Lumen. Cette maison d’édition publia entre 1961 et 1975 une collection de livres intitulée « Palabra e imagen » (Mots et image).1 Conformément à ce que ce nom indiquait, il s’agissait dans tous les cas de livres qui présentaient à la fois un texte et un ensemble de photographies. L’initiative partit d’Esther Tusquets, la propriétaire de la maison d’édition Lumen. Les textes furent toujours d’écrivains de renom (Aldecoa, Barral, Benet, Carpentier, Cela, Cortázar, Delibes, Lorca, Matute, Neruda, Paz, Vargas Llosa…) et les photographies furent dès le début dans un niveau d’égalité avec la partie écrite. L’importance donnée aux photographes ne fut pas inférieure à celle que reçurent les écrivains, et ainsi la même police fut utilisée pour tous les noms, et un papier couché fut réservé à la partie photographique et un autre rugueux à celle textuelle. La conception graphique était exquise et imaginative – la plupart des cas sous la responsabilité d’Oscar Tusquets et de Lluis Clotet –, différente pour chaque livre, et dans l’ensemble il s’agit d’une collection qui marqua son époque. Le rythme de publication fut régulier, à raison d’un livre par an, sauf en 1963, 1964, 1967, 1970 et 1972, années au cours desquelles deux livres furent édités par an.

Izas, Rabizas y Colipoterras: Drama con acompañamiento de cachondeo y dolor de corazón, 1964, Joan Colom Altemir (Photographie) et Camilo José Cela (Texte)

Le livre contenant les photographies de Joan Colom fut le sixième à être publié, et comme je l’ai dit plus haut, ce fut en 1964. L’étrange et truculent titre Izas, rabizas y colipoterras (Catins, ribaudes et racoleuses) se doit à l’auteur du texte, Camilo José Cela, que était déjà alors un écrivain très célèbre. Aujourd’hui nous recevons le livre à l’envers de la manière dont il fut vendu à l’époque, puisque pour nous Cela accompagne Colom, alors qu’à ce moment-là sont auteur principal était Cela, et les photographies de Colom étaient le complément, l’illustration d’un texte qui se présente lui-même comme un traité sur les différents types de prostituées.

Alors que la liste d’écrivains est très variée – seulement Cela et Delibes répétèrent, puisque chacun écrivit deux titres des dix-neuf publiés –, les photographes des premières années, jusqu’en 1967, furent presque toujours les mêmes. En effet, Masats apparut dans deux (1962, 1964), Maspons dans trois (dans deux en 1963, et dans un troisième en 1967), Ubiña dans deux (1963, 1967), et seulement dans un Colom (1964), Ontañón (1965) et Miserachs (1967). Avec les publications de Català-Roca (1968), Gasparini (1970), Malet (1970) et Colita (1971, 1975) conclut la série. La collection connut un changement à partir de 1968, quand Oscar Tusquets se délia de Lumen pour fonder, avec Beatriz de Moura, sa propre maison d’édition, Tusquets.

Analyser les contenus des six premiers titres de cette collection et l’ordre dans lequel ils apparaissent vaut la peine, puisque dans leur ensemble il s’agit d’une sorte de thermomètre de ce qui se passait dans l’Espagne de ces années-là. La série commence de manière très significative par un titre d’Ana María Matute, une auteure connue alors pour ses livres pour enfants et adolescents et amie intime d’Esther Tusquets. Le second livre (Aldecoa / Masats) est dédié à la boxe. Le troisième (Cela / Maspons / Ubiña) au toreo de salon. Le quatrième (Delibes / Maspons) à la chasse. Le cinquième au monde traditionnel de Castille la Vieille (Delibes / Masats). Et le sixième (Cela / Colom), à la prostitution. Enfants, boxe, toreo, chasse, monde rural, putes. Jusqu’à ce livre, le sixième, les thèmes ne pouvaient pas poser problème à la censure et, de plus, ils étaient a priori, voués au succès, ou du moins à une acceptation relativement facile.

II.

Que cette très originale collection de livres naisse en 1961 n’est pas un hasard. Et que Izas… soit publié au milieu des années 60 non plus. Voyons, à grands traits, et sans vouloir être exhaustifs, ce qui se passe dans l’Espagne de ces années-là. Au cours de la première moitié des années 50 nous nous trouvons encore dans la dénommée autarchie, fermés à l’extérieur, même si on commence à sentir les symptômes d’un changement qui est imposé par les besoins internes du régime. Jusqu’en 1952 il continue à y avoir des tickets de rationnement, et dans la mémoire collective demeurent très présents la faim et le froid des années 40, des manifestations visibles de la peur qui domine la décennie de l’immédiate après-guerre, qui avait commencé par une répression brutale. L’année 1953 est significative parce que sont signés les accords entre l’Espagne et les États-Unis, qui supposent l’acceptation par la communauté internationale du régime de Franco et la fin de l’étape autarchique. Cette intégration exprime la confiance dans la viabilité à long terme du régime comme forme de gouvernement du pays, et facilite donc l’entrée de capital étranger. En février 1956 surgissent à l’Universidad Complutense de Madrid des affrontements entre des phalangistes et des étudiants, qui poussent à ce que Franco destitue Joaquín Ruiz-Giménez2, qui en tant que Ministre de l’Éducation avait travaillé pour que le régime sorte de la position autarchique qui prévalait en Espagne depuis 1939. Le nouveau gouvernement de 1957 supposa l’entrée sur scène d’une série de ministres technocrates de l’Opus Dei. La CEE fut créée en 1958, et Gregorio López Bravo, à la tête du portefeuille du Ministère de l’Industrie, mit en marche en 1960 le Plan de Développement, qui fut précédé du Plan de Stabilisation de 1959, réalisé pour affronter une inflation galopante, des taux de chômage préoccupants et un niveau très élevé de déficit public. L’irruption de l’Opus Dei dans la politique modifia substantiellement le style du régime, qui permit enfin l’entrée de nouvelles manières.

Par cette porte entrebâillée pénètrent en plus les habitudes qui attirent les touristes, un facteur clé dans la modernisation de notre pays. Les premières vagues réellement significatives de touristes arrivent à la fin des années 50. Alors qu’en 1954 un million de touristes avaient visité l’Espagne et en 1957 deux millions, en 1960 le chiffre atteignit quatre millions, et dix-neuf millions en 1969. La dictature refusa au début les changements culturels et sociaux que provoqua la visite des étrangers. Il ne s’agissait pas seulement du mauvais exemple du bikini et des pantalons courts, mais du fait que les touristes provenaient de pays où les congés payés et d’autres droits du travail étaient naturels. Ce mouvement de l’extérieur vers l’intérieur fut accompagné d’un autre migratoire vers l’extérieur, celui de ceux qui partirent travailler dans les centres industriels des pays européens les plus développés. Le saut vers l’Europe fut réalisé, dans de nombreux cas, en deux étapes. Tout d’abord, les habitants des zones essentiellement rurales – c’est-à-dire, non seulement ceux d’Andalousie, Estrémadure et Murcie – se déplacèrent depuis leurs lieux d’origine, surtout ruraux, vers les grandes agglomérations urbaines du centre et du nord du pays. Les misérables conditions de vie dans les champs les obligèrent à le faire. Un grand nombre fit un deuxième saut depuis ces villes vers les zones européennes où le capital avait besoin de main-d’œuvre et les possibilités d’une vie meilleure étaient plus grandes. Ce saut ultérieur vers l’Europe était la seule opportunité de sortir de la profonde pauvreté des faubourgs où s’établissaient les immigrantes.

En définitive, l’Espagne tarda plus longtemps à récupérer le niveau des indicateurs économiques de 1935 que d’autres pays européens. Ainsi, l’Allemagne et la France avaient récupéré le PIB maximum de la période de l’entre-deux-guerres en 1948, à peine trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le nôtre, ceci ne se produisit qu’au milieu des années 50, c’est-à-dire, quinze ans après la fin de la Guerre Civile.

III.

Joan Colom avait trente-six ans quand il commença à travailler sur son projet sur la vie dans les rues qui se trouvent autour des Ramblas de Barcelone. Cinq ans plus tard, en 1962, il publia dans la revue AFAL une sélection de ces photographies. Il est important de souligner que celles que choisit ensuite Cela pour les inclure dans Izas… ne sont qu’une partie d’un travail bien plus ample et varié. L’écrivain refusa celles qui ne s’adaptaient pas à son idée d’un « traité taxonomique », pour le dire ainsi, des prostituées. Nombreux sont les lieux où on détecte que Cela a écrit son texte en ayant sous ses yeux les photographies : le texte en est une paraphrase, un commentaire. En le lisant aujourd’hui, il s’avère insupportablement misogyne et méprisant, bien qu’il fût mû par l’intention, dit-il plus tard, de dénoncer un état des choses que lui semblait nécessaire de faire disparaître. Et ici réside sans doute la radicale différence entre les respectives approches, celle de Colom et celle de Cela : alors que les photographies sont prises depuis l’attachement et la tendresse, le texte ne fait qu’ajouter de la cruauté à une réalité qui l’est déjà en grande mesure. Le résultat aurait été inexplicable si Cela avait écrit sur les relations entre les hommes et les femmes et s’il les avait analysées depuis une perspective sociologique ou d’analyse culturelle à une époque où il manquait des outils conceptuels qui de nos jours paraissent évidents.

Barri Xino, Barcelona, 1960, Joan Colom Altemir

L’Espagne de l’après-guerre, avec le triomphe du clan le plus rétrograde, avait rétrocédé à des nivaux répressifs du XIXe siècle, comme si les années 20 et 30 n’avaient pas existé. Le sexe était ces années-là un thème tabou, dont on ne parlait pas parce qu’il avait été relégué au domaine de l’inexistant. N’oublions pas que l’éducation conjointe de garçons et filles avait été expressément interdite en 1939, dans une loi qui demeura officiellement en vigueur jusqu’à la fin des années soixante, même si elle était tolérée dans certains collèges payants, comme ceux étrangers. La dissociation amour-sexe et le culte à la mère exprimaient la problématisation de tout ce qui était relié au plaisir. Par contre, les classes subalternes, amassées dans les misérables faubourgs des grandes villes, le traitaient avec une franchise qui n’avait pas trop à voir avec le manque d’esprit de résistance qu’elles pouvaient avoir après avoir été soumises pendant l’après-guerre, comme avec une désinhibition forcée par les circonstances de pauvreté extrême. Les prostituées que photographiait Colom à Barcelone – une ville portuaire dont le Barrio Chino était presque aussi célèbre que celui de Sankt Pauli de Hambourg – fuient les champs, ou sont des bonnes qui ont été expulsées de la maison où elles servaient pour avoir eu un « comportement licencieux », ou proviennent des quartiers malfamés des grandes villes. Les plus âgées sont probablement des veuves de guerre, qui n’ont pu trouver que dans la prostitution la manière de donner à manger à leurs enfants.

Le sexe était tabou. Mais la fascination ressentie pour l’inconnu, qui de plus était officiellement interdit, était, pour ces raisons, énorme. Les relations entre genres étaient longues, complexes et compliquées vu qu’elles étaient sévèrement régulées depuis des positions dont nous ne pouvons même pas imaginer les niveaux restrictifs, comme cela correspondait dans une société très hiérarchisée et autoritaire. Cependant, les gens avaient des rapports sexuels, et la prostitution existait, bien qu’elle ait été « désofficialisée » au début des années 50.

Pour la même raison que le sexe était tabou, tout ce qui était relié à la lutte des classes l’était aussi. On ne parlait pas de la mocheté infinie de la proche banlieue, qui était sa caractéristique la plus visible, ni des conditions de vie dans les bidonvilles. La naturalisation de l’oppression survenait de la manière habituelle : le pauvre est fautif d’être pauvre. Les femmes célibataires de moyenne et haute classe ignoraient tout du sexe, et les hommes de ces mêmes niveaux le pratiquaient avec les femmes de « mœurs légères », qui étaient le plus souvent de racines humbles.

De fait, il existait, comme il ne pouvait en être autrement, toute une gamme de possibles manières d’être femme entre les deux pôles opposés de la mère et épouse, d’une part, et la prostituée professionnelle de l’autre, mais la « femme décente », celle qui ne voulait pas être confondue avec une « dévergondée », devait suivre la morale officielle et respecter des normes de comportement très strictes dont la direction était toujours la même : la femme « comme il se doit » manque d’initiative, est discrète et posée, ne se fait pas remarquer et se retient. Cette retenue s’exprimait d’une forme bien claire dans la gaine – un vêtement utilisé jusqu’aux années 60 – et dans la coiffure, qui était toujours en chignon avec une profusion d’épingles à cheveux. Il était également mal vu qu’une femme porte des pantalons ou fume dans la rue, ou que dans les premiers moments d’une relation, quand les respectives positions n’étaient pas encore claires, lui invite elle. De là la question que la femme posait à l’homme pour montrer sa condition de disponibilité : « vous m’invitez à prendre un verre ? » Je me rapporte au livre de Martín Gaite mentionné auparavant pour tous ceux qui veulent approfondir dans ce thème. Mais permettez-moi de le citer une seule fois, afin de nous rapprocher davantage de ces règles qui faisaient que la relation entre un homme et une femme soit celle « correcte ».

Déchirés dans cette dichotomie compliquée entre l’amour « à l’image et semblance de la mère » et les exigences du sexe, rares furent les amoureux de l’époque qui purent connaître avec un minimum de précision le type d’attirance ou affinité qui, pendant les fiançailles, les unissait à leurs partenaires. […] D’un point de vue linguistique, l’échec que supposait la dénommée « école des fiançailles » se matérialise dans la déviation malicieuse qui s’attribuait au vocable « se comprendre ». Il est très significatif que le fait qu’un homme et une femme se comprennent (qui est ce pour quoi devraient servir des fiançailles, finalement) renvoie uniquement à l’entente sexuelle, alors que ce genre d’entente était, de plus, celui qui n’était presque jamais garanti au long des rares contacts furtifs qu’une relation décente permettait. Quand on disait qu’un homme, presque toujours « sotto voce » : « Il se comprend avec une telle », on avait déjà qu’il couchait avec elle. […] Pourquoi – je me demande – une phrase qui renvoyait à une chose aussi saine et désirable que l’entente entre un homme et une femme devait être vulgaire, si ce n’est à cause de la déviation sémantique qui avait capté le vocable pour l’orbite des satisfactions interdites ?

Ce trait linguistique montre de manière évidente que le mur de calcaire et chant implanté par la ségrégation éducative atteignait largement ses objectifs au point fondamental : dans la violation de l’entente.5

IV.

Colom photographia le Barrio Chino quand ce pays commençait à changer. Le laps de temps entre le travail de prise des photos – fin des années 50 – et l’apparition du livre où ces photographies devinrent publiques – au milieu des années 60 – est celui précis pour que l’ouverture que j’ai esquissée ci-dessus finisse par se faire ressentir dans la rue, dans la vie quotidienne. Autrement dit, le livre de Colom n’aurait pas pu être publié à la fin des années 50, pour les mêmes raisons pour lesquelles l’esquisse du livre que Leopoldo Pomés présenta à Seix-Barral vers 1958, après avoir photographié Barcelone pendant un an, ne finisse par voir le jour. Bien que dans les deux cas, celui de Pomés et celui de Colom, il s’agisse de la même réalité, celle très triste et extrêmement misérable de la fin des années 50, la différence entre ce que photographiaient l’un et l’autre est évidente : les prostituées de Colom ont une charge, celle du sexe brutal et décharné, que la Barcelone de Pomés n’a pas.

Paral·lel, 1957, Leopoldo Pomés

Pour compléter le dessin que nous traçons, il faudrait ajouter deux autres cas à ceux de Colom et de Pomés. D’une part, celui de Xavier Miserachs, dont le livre Barcelone Noir et Blanc fut aussi publié en 1964. Et de l’autre, et hors de l’Espagne, celui de Les Américains / The Americans de Robert Frank, dont le projet, réalisé au milieu des années cinquante aux USA grâce à une bourse Guggenheim, ne trouva aucun éditeur dans ce pays et pour cette raison il fut d’abord publié en France, par Robert Delpire, dans un format qui n’a rien à voir avec l’ultérieur américain, qui parut dans les années soixante.

Xavier Miserachs, 1962

V.

Connaître comment travaille Joan Colom permet de mieux comprendre pourquoi il faut le considérer comme un maître. Il n’est pas nécessaire d’expliquer le détail d’une chose mentionnée dans un grand nombre des articles publiés récemment à l’occasion de son décès, une chose dont la plupart des gens pensent qu’elle sera facile à comprendre. Je fais référence à sa célèbre technique de « cadrer sans regarder ». Il n’est pas nécessaire d’expliquer qu’il était indispensable que ceux qui étaient autour de lui ne se rendent pas compte qu’il était en train de photographier. Et il ne l’est pas non plus de dire que le photographe devait éviter à tout prix de mettre l’appareil photo devant le visage, qu’il ne pouvait photographier qu’en tenant l’appareil négligemment, c’est-à-dire, d’une manière non suspecte, que le moment venu d’appuyer sur le bouton il fallait qu’il regarde ailleurs et que l’avancement du film se fasse silencieusement. Tout ça est tellement évident qu’il suffit de le mentionner.6 Mais ce qui requiert une explication, parce que ça avait réellement une grande importance, est que Colom pratiquait pour savoir, sans regarder à travers le viseur, comment serait le cadrage, qu’il répétait pour que ses mouvements soient sûrs, rapides et corrects, et qu’il s’exerçait pour ne pas être vu. Ce photographe avait du talent, sans doute, mais en plus il travaillait dur pour améliorer et peaufiner sa méthode.

El Born, 1963, Joan Colom Altemir

Colom put retourner jour après jour et au cours des années dans les mêmes rues sans éveiller les soupçons car il développa la technique de se rendre invisible. Ses photographies auraient été très différentes s’il avait adopté la position opposée, c’est-à-dire, s’il avait essayé d’établir une relation avec les prostituées et leurs maquereaux, indépendamment que cela fût possible. Sa culture de la parfaite discrétion le place dans la lignée de Cartier-Bresson, dont le texte programmatique sur cette non-intervention du photographe sur la scène était apparu au début des années 50. Cartier-Bresson est, à son tour, juste le contraire de William Klein, qui créait la situation photographique à force d’imposer sa présence au photographié, sans la dissimuler. Il faudrait peut-être prendre en considération le fait que Klein est un homme grand et corpulent, tandis que Colom était plutôt petit et menu. Pour Klein, nouer une relation avec le photographié était naturel, Colom faisait tout le contraire, ne pas interagir. Parfois il convient de ne lui donner davantage d’importance que celle due à la typologie corporelle, car Cartier-Bresson était un homme grand qui en principe avait peu de possibilités de passer inaperçu. Il est très intéressant que le modèle de Xavier Miserachs, collègue de génération de Colom, soit, justement, Klein, et non pas Cartier-Bresson.

Un grand nombre des photographies de Colom ont un grain très épais. Ceci se doit au fait qu’elles furent prises dans des conditions de lumière très précaire, qui obligeait à « forcer » le film, c’est-à-dire, à l’exposer comme s’il avait deux, quatre ou huit fois plus de sensibilité que la sienne propre. Ensuite, dans le laboratoire, il essayait de compenser cette exposition perdue en lui donnant un développement plus énergique. Pour cela il fallait prolonger le temps, ou utiliser une dilution plus concentrée, ou augmenter la température de quelques degrés, ou agiter davantage, ou tout en même temps. Le prix à payer pour une procédure aussi hétérodoxe – sous-exposer puis sur-développer – était que la qualité de l’image n’était plus comparable à celle qui était obtenue en suivant les modèles « normaux », car elle manquait d’information sur les parties sombres, où apparaissaient comme des taches d’une noirceur impénétrable, et le grain grossissait, c’est-à-dire, le support physique devenait évident. Mais c’était la seule manière de photographier avec peu de lumière des situations en mouvement : la photographie se faisait ainsi, ou ne se faisait absolument pas. Le grain de certaines des photographies du livre est spécialement épais puisqu’en plus d’avoir forcé le film, le négatif fut beaucoup recadré et seule une petite partie de l’image totale fut employée. L’appareil photo qu’utilisait Colom, un Leica M2 à pellicule universelle, n’avait pas de photomètre incorporé, de sorte que la mesure de la lumière se faisait avec un photomètre installé au-dessus ou avec un à main. La possible surexposition de certaines photographies n’a aucun rapport avec le fait que Colom cadrât à l’aveuglette, il ne s’agit pas d’une erreur technique mais le contraire, la démonstration qu’il maîtrisait la technique.

Barri Xino, Barcelona, 1960, Joan Colom Altemir

L’autre aspect que je tiens à évoquer est que Joan Colom sélectionnait les photogrammes bons avec la pellicule juste retirée, quand elle pendait encore de la corde sur toute sa longueur de 1,60 m. Il savait parfaitement ce qu’il voulait, et avec les ciseaux il séparait les négatifs qui lui semblaient corrects des autres, qu’il jetait à la poubelle sans y réfléchir. Cette procédure était unique, très rare, car le plus habituel était, et continue d’être, de conserver toute la pellicule de 35 mm après l’avoir divisée en bandes de 6 négatifs. Colom savait, en voyant les négatifs et sans avoir à faire une feuille de contacts, s’il avait réussi à s’approprier l’image qu’il avait eu devant lui dans la rue. Nous sommes devant un mouvement pratiquement ininterrompu qui commençait dans l’imagination du photographe en pré-visualisant la photographie, qui se poursuivait dans le geste qu’il réalisait avec son corps pour déclencher l’obturateur, et qui concluait par la sélection du négatif final. Ce mouvement unique se produisait rapidement, car entre le travail avec l’appareil photo et l’édition de la pellicule il ne s’écoulait que quelques heures. Mais la manière de Colom n’est absolument pas la plus commune : normalement cette dernière phase, dénommée second choix, ne se produit pas dès que la pellicule a été développée –c’est-à-dire, immédiatement après le premier choix, celle faite avec l’appareil devant la scène –, mais pas mal de temps après. Entre le premier et le second choix il existe une interruption, une césure. Le premier choix n’admet pas de correction, mais si le second si tous les négatifs sont conservés. Mais comme Colom jetait ceux qui ne servaient pas, il excluait sans rémission la possibilité du pentimento (remords), comme le dirait un peintre. Le second choix possédait pour Colom le même caractère d’inévitabilité que le premier. C’est pourquoi je décris sa méthode comme un mouvement continu, ininterrompu, fait d’un seul coup. La clé pour comprendre sa sécurité dans l’élimination des négatifs insatisfaisants réside peut-être dans le fait que sans doute il ne pouvait faire qu’un seul négatif par scène ou situation, car déclencher le levier d’avancement de la pellicule aurait trahi sa présence. Sélectionner les négatifs bons et rejeter les mauvais au bout de quelques heures après avoir exposé et développé la pellicule avait un avantage : il avait encore dans sa mémoire les détails de la séance de travail.

Manolo Laguillo

Barcelone, mai 2018

1 La liste complète peut être consultée dans Horacio Fernández (éd.), Fotos & libros. España 1905-1977, MNCARS, Madrid 2014. Le texte de Javier Ortiz-Echagüe sur le livre de Colom en particulier narre le détail de son histoire interne. Pour ce faire, il emploie les mémoires d’Esther Tusquets, en plus de sources contemporaines à sa publication.

2 Ruiz-Giménez fonda en 1963 la revue Cuadernos para el diálogo, qui marqua de forme importante le style de la dernière étape du franquisme.

3 À tous ceux qui veulent se faire une idée générale, je leur recommande la lecture du livre de Carmen Martín Gaite Usos amorosos de la postguerra española, qui remporta le XVe Prix Anagrama d’Essai en 1987.

4 Le quartier de baraques du Somorrostro, dans le Poblenou de Barcelone, ne disparut qu’en 1966, à l’occasion d’une visite de Franco de la ville.

5 Carmen Martín Gaite, op, cit. p. 120-121.

6 Quand les photographies de Colom ont un grain plus épais, c’est parce qu’elles ont été prises dans des conditions de lumière très précaire, qui obligeait à forcer la pellicule. L’appareil photo qu’utilisait Colom, un Leica M2 à pellicule universelle, n’avait pas de photomètre incorporé, de sorte que la mesure de la lumière se faisait avec un photomètre installé au-dessus ou avec un à main. La possible surexposition de certaines photographies n’a aucun rapport avec le fait que Colom ne portât pas l’appareil au visage, et il ne s’agit pas d’une erreur technique.